城堡攻防战十分惨烈,因为其 往往是决定一个地区性战役胜负的 关键。英法瓦年战争(1337- 1453)

和英国红白玫瑰战争(1455~ 1485)

就是骑士与城堡攻防战的经典演绎,

其不仅在军事史上记录了一系列的 攻防战术战例,而且留下许多英勇 悲壮、可歌可泣的骑士战斗故事。

与中国相比,欧洲的城市攻防 战同样古老而激烈。公元前1350年 左右,巴比伦王国衰退,亚述人在 国王尼拉利统帅下迅速扩张,建立 起强大的军事帝国,定都亚述。之后数百年,亚述人用四轮战车、羊角锸等攻城武器洗劫 他方领土,成为著名的东方大帝国。

亚述帝国攻城则主要采用弓箭盾牌掩护、架设云梯攀爬,活动塔辅助、破城楼撞击,以 及投掷手和弓箭手压制、挖掘墙基打通入内等三种办法。古代中国则采用强力进攻、高处 压制、地道开挖、引水淹城四种办法。两相比较,不难发现,这其中有许多相似之处。

1215年英国约翰王对曼切斯特城堡中百名反叛骑士与守兵的防守,就是命令首席政法 官胡伯特日夜兼程送来40头最肥的猪,用猪油与木头在坑道中猛烧,使城堡高楼围墙大段 倒塌而攻破之。12M年河尔比派主教围攻蒙特塞格城堡时,用抛石机日夜不停地向城墙同 一点发射重达40千克的投掷物,最后终于击破一个豁口。这些路数,与古代中国也相差无 几。当然,也有一些有别于东方民族,显示出独特的韵味。

▲15世纪的英国无敌舰队

肉搏温泉关:希腊 最有名的守城战役

公元前492年至公元前 490年,波斯军两次远征希腊, 均遭失败,但并未就此罢休。 新即位的国王薛西斯一世继承 先王的遗志,积极扩军备战, 准备更大规模的远征。希腊人 为抗击波斯再次入侵,于公元 前481年结成以斯巴达和雅典 为首的有30多个城邦参加的 军事同盟,推举拥有强大陆军的斯巴达为盟主,组建希腊联军,准备迎敌。

公元前480年,薛西斯一世亲率波斯军约10余万人、战船1 000余艘,渡过赫勒斯 滂海峡,分水陆两路沿色雷斯西进,迅速占领北希腊,南下逼近温泉关。希腊联军统帅斯 巴达国王列奥尼达闻讯后,急忙率领先期到达的7 000希腊联军,扼守温泉关。这里地 势险要,只有一条东西走向的狭窄通道。西端被称作“西门”,易于部队攀援通过。进入西 门后,通道变宽,沿通道前行约3.5千米,山势突然升高,形成千米高的悬崖峭壁,悬崖下 面是波涛汹涌的大海,其间只有宽约1.5米的过道,人称“中门”。距中门约3千米处山势 渐缓,此处称为“东门”,与中希腊平原相联。温泉关沿岸与隔海相望的狭长岛屿优卑亚 之间,是一条狭窄的海峡;易于筑起海上壁垒阻挡波斯舰队。列奥尼达把6 000名官兵 配置于狭窄通道一线,令1 〇〇〇名官兵把守温泉关山后的小道,以防波斯军从后面偷袭。

起初,薛西斯一世以为凭着波斯军人多势众就能把希腊守军吓跑。但一连4天希腊人 始终严阵以待。薛西斯见威慑不行,便下令进攻。波斯军虽人数众多,但在狭窄的通道上 施展不开。一连几次进攻都被希腊守军击退。恼羞成怒的波斯王命令其精锐的“万人不死 军”发起强攻也未奏效。希腊人越战越勇,顽强据守2天,波斯军屡攻不克,死伤甚众。 薛西斯一世一筹莫展,正在无计可施之际,当地一希腊人却跑来指给他通往温泉关背后的 一条小路。薛西斯一世喜出望外,遂任命这位希腊人为向导,傍晚让他带领自己的精锐部 队从温泉关背后包抄过去。守在这里的希腊部队因为一连几天无情况,以为波斯人根本不 会知道这条小道,疏于戒备。待到波斯人的脚步声把他们惊醒时,再组织抵抗为时已晚。

▼元代水军征伐曰本

列奥尼达在腹背受敌的情况下,为保存实力,命令联军主力撤退,自己率领300名斯 巴达人留下来拼死抵抗。第三天清晨,斯巴达人在列奥尼达指挥下与疯狂进攻的波斯军在 中西门之间展开殊死搏斗。长矛断了用剑砍,剑折断了用石头砸,用拳头打,用牙咬。列 奥尼达奋不顾身,勇猛杀敌,终于不幸阵亡。斯巴达人为了保护国王的尸体,击退波斯军 四次冲击。最后,斯巴达人在波斯军的前后夹击之下全部壮烈牺牲,以自己的生命掩护了 希腊联军主力的撤退。波斯军以损失2万人的代价才攻破温泉关。

巨炮、帆船夹击:攻陷君士坦丁堡

1453年,土耳其苏丹穆罕默德二世,率17万步骑及320条战舰全面围攻拜占庭首都 君士坦丁堡。君士坦丁堡横跨欧亚两洲,南临金角湾,北靠马尔马拉海,沿岸筑有高大的 城墙和塔楼,依山傍海,易守难攻。当时拜占庭帝国只剩下千年古都君士坦丁堡一隅之 地,城内一万军民孤注一掷,誓与古城共存亡。他们在金角湾入口处,用粗大的铁链横锁 水面,阻止敌船驶入。在城堡的西面陆地上筑了两道坚固的城墙,城墙上每隔百米筑一堡 垒,墙外挖了很深的护城壕。

土耳其军队在西城墙护城河抢架浮桥,并试图用云梯强攻,被击退,损伤惨重;土耳 其军舰亦试图冲进金角湾,不料金角湾被拜占庭军布下铁索阵,战舰无法近岸;外海展开1

海战,拜占庭海军凭20余艘巨舰冲击土 军数百军舰的封锁线,土耳其海军居然毫 无便宜可占。眼看战况毫无进展,穆罕默 德二世下令用火炮集中轰击君士坦丁堡城• 墙的薄弱处,重达500千克的炮弹,不停 地向城墙呼啸而去,这是欧洲历史上的第 一次大规模炮击。惊雷般的炮声日夜不 停,2周之后,坚厚的城墙经不住大炮的 轰击,不断崩裂,土耳其军乘机发动总攻 冲击突破口。拜占庭人集中城墙塔楼的炮 火,将冲入城内的第一股土耳其士兵全部 围歼。

▼君斯坦丁堡被围

5月,穆罕默德二世买通君士坦丁堡 城郊的热那亚人,借道热那亚人控制的加 拉太地区,潜入金角湾内。他命人在博斯 普鲁斯海峡和金角湾之间铺设长约1.5公 里的涂油圆木滑道,在夜色掩护下将80艘 轻便帆船拖上海岸,越过山头,再从斜坡 滑进金角湾,这样一来,拜占庭军处于水 陆两面夹击之中。

1453年5月28日,土耳其士兵大规模集结城下。君士坦丁堡居民知道决战的时刻就要 到了,晚上基督徒们在圣索菲亚大教堂广场举行了 最后的祈祷,彻夜未眠。5月29日,西线和北面金 角湾两处的数百门怪兽炮同时齐轰君士坦丁堡,整 座城市在炮声中颤抖。君士坦丁堡城内的教堂纷纷 鸣钟,洪亮的钟声在城市上空飘荡,千年帝国发出 最后的哀鸣。土耳其军全线总攻,高呼真主的土军 士兵如潮水般前仆后继发动进攻,一万名精锐的土 耳其新军火枪手冲向外围城墙的破口,一支30人左右的突击队,攻上了外围城墙的最大 的城楼高塔。一名士兵砍断拜占庭的军旗,高举新月战旗站在高塔之上。城内的拜占庭士 兵立刻集中弓箭射击高塔,高塔上的土军士兵用肉体挡在军旗周围,他们身中数百支箭, 仍死死握住新月战旗。城外土军看到高塔上迎风飘扬的新月战旗,大受鼓舞,拼命冲锋, 终于攻占外墙,君士坦丁堡失去了最后的屏障。土军蜂拥入城,随即展开残酷的巷战。拜 占庭皇帝帕里奥洛古斯和他的皇家御卫队以死相拼,最后全部战死。

▲中世纪骑士

洪亮的教堂钟声终于歇止,并将不再响起。数万居民被掠为奴,皇宫教堂内无数珍宝 落入苏丹手中,征服者们肆无忌惮地蹂虐这座伟大的城市。圣索菲亚大教堂顶上巨大的石 制十字架被拆除,安上铁制月牙标志,这座雄伟的基督教堂从此改成了清真寺。这座城市 被赋予了一个新的名字一-伊斯坦布尔。

如今的伊斯坦布尔,已成为土耳其最大的城市、最大的港口和工商业中心。并且作为 主要旅游胜地迎接世界各地的游客。人们在游览阿亚索菲亚博物馆、苏丹阿赫梅特清真 寺等名胜古迹时,不知是否记得500多年前那惊心动魄的隆隆响声。

第八章黑火药应用于战争的尝试

黑火药是中国古代方士在炼丹中发明,后经商贸渠道传入阿拉伯, 主要被用于医疗和冶金。中国唐代晚期,火药从炼丹家手里传到军中, 兵器专家们于10世纪初造出了火器——飞火,并应用于战争。世界上 最早的管型火器,13世纪中期在中国出现。后蒙古人西征,曾把南宋 时期中国人发明的火器,广泛运用于阿拉伯和欧洲战场,阿拉伯人很快 掌握并有创新发展,但时处蒙昧中世纪的欧洲人,只是将这些喷火且巨 响的火器当作魔法,并没有能力仿制。百年之后,在十字军东征过程 中,欧洲人从阿拉伯人那里得到火药和火器,开始用金属制造发射筒。 火药和火器不仅改变了欧洲大陆长期受游牧民族威胁的历史,而且他们 带着目益完善的火器,开始了对整个世界的入侵和征服。这个暴力过程 既改变了欧洲本身,同样也改变了整个世界的进程。

火药直接催生了火器的发明创新,而火器的出现标志着亘古绵长的 冷兵器时代终结。火器时代与冷兵器时代的划分没有统一的标准,中国 从北宋时期起,处于冷兵器与火器并存时代,并存续了很长时期。火器 的运用是一种革命性的进步,对人类社会发展产生了深远影响。

黑火药时期的火器种类繁多,根据性能可大致可划分为燃烧性火 器、爆炸性火器和射击性火器三类。

黑火药的发明与传播

火药是中国四大发明之一,是人类文明史上的一项杰出成就。火药在适当的外界能量 作用下,能够进行迅速而有规律的燃烧,同时生成大量高温燃气。古代中国发明的火药,被 称为黑火药,其性能还比较有限,它与现代意义上的火药有明显差异。

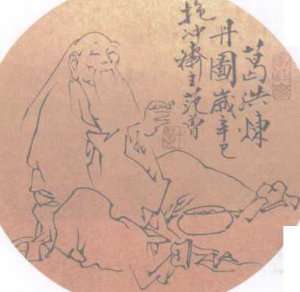

方士炼丹:科技发明在愚昧无知中产生

古代中国人追求长生不老,拥有无边权力的帝王更是如此。这直接催生了一门奇门遁 法——炼丹。炼丹术在中国起源很早,《战国策》中已有方士向荆王献不死之药的记载。 汉武帝也妄想“长生久视”,向民间广求丹药,招纳方士,并亲自炼丹。从此,炼丹成为 风气,开始盛行。历代都出现炼丹方士,也就是所谓的炼丹家。

在烟薰火燎炼制“长生不老”仙丹的过程中,方士们积累了不少实际操作经验。三国 以后道教兴起,这些方士逐渐加人其间,以道士的身份尝试炼丹,于是炼丹术有了神秘的 宗教色彩。道教日益盛行,炼丹术随之水涨船高,奠定了我国火药与养生医学发展的基 础。炼丹者认为,不同种物质掺和在一起,经过若干程序处理,可以转变成新的物质,凡 体肉胎服用后,可以滋阴壮阳、延年益寿甚至长生不死。他们以金、银、铅、汞等矿物质 为主要原料,企图通过烧炼制成“仙丹”。这种无稽之谈在科技落后的古代中国大行其道, 不仅炼丹家深信不疑,企盼长享荣华富贵的帝王贵族们也颇以为是。

炼丹术流行了一千多年,最终一无所获。但是,炼丹术所采用的一些具体方法有可取 之处,它显示了化学的原始形态。炼丹术中很重要的一种方法就是“火法炼丹”,它直接 与火药的发明有关系。所谓“火法炼丹”大约是一种无水的加热方法,晋代葛洪在《抱朴

子》中对火法有所记载,火法大致包括:煅(长时间高温加热)、 炼(干燥物质加热)、灸(局部烘烤)、熔(熔化)、抽(蒸馏)、 飞(升华)、优(加热使物质变性)。这些方法都是最基本的化 学方法,这是炼丹术这种愚昧的行为能够产生科学发明的基础。 在发明火药之前,炼丹术已经制成诸出硫化汞一类的物质,这 是人类最早用化学合成法制成的产品之一。

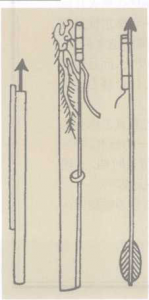

▼明代火箭

为了便于吞食,炼丹者想法设法使矿石体积变小,硬度变 软,毒性降低。硝石可溶解金属,硫黄可改变矿石形态,因而 两者成为炼丹者的必备。在炼制过程中,由于偶然不慎,将硫 黄与硝石同时掉到炭火上,产生火焰甚至爆炸声响。

中国最早的火药配方,保存在唐元和三年(808)清虚子撰 写的《铅汞甲庚至宝集成》中,称为“伏火矾法”。内容是,硫、 硝各二两,与三钱半马兜铃混合。把药放在罐内,将点燃的木 块等熟火掷放里面,有大量的烟产生。中唐时期还有人提出,硫 黄、雄黄、硝石掺和,放在密封容器里用火烧,喷出的火焰可能伤及手面,并可能毁坏房屋,可见当时人们 已经知道这种混合物具备燃烧和爆炸性能。 因此说,中国至迟在9世纪已经发明了火药。

需要指出的是,这种源于炼丹的 1火药称为黑火药,与后来出现的由诺 贝尔等人发明的黄火药不可同日而语, |前者的爆炸威力要小许多。有人认为 古代中国只会将发明的火药用来制作 鞭炮,实际上,应用于军事的尝试一直 ^ 没有中断。只不过由于黑火药本身特性 制约,特别是重伦理轻技巧的文化心理,使 其在其后的科学探索中裹足不前,从而与现代 兵器失之交臂。这种局面一直持续到19世纪中后 期,在西方坚船利炮的攻击下,一向以天朝上邦自居的中国才逐渐萌生了现代科技意识。

▲葛洪炼丹图

中国雪:火药由阿拉伯人传向欧洲

早在8~9世纪时,硝和医药、炼丹术一起,由中国传到阿拉伯。当时的阿拉伯人称 它为“中国雪”,而波斯人称它为“中国盐”,那时他们仅知道用硝来治病、冶金和做玻 璃。13世纪,火药由商人经印度传入阿拉伯国家。希腊人通过翻译阿拉伯人的书籍才知 道了火药。在阿拉伯与欧洲的一些国家进行的战争中,阿拉伯人开始使用火药兵器,例如 阿拉伯人进攻西班牙的八沙城时就使用过此类兵器。欧洲人在与阿拉伯国家的战争中,逐 步掌握了制造火药和火药兵器的技术。

火药和火药武器传入欧洲,不仅对作 战方法本身,而且对统治和奴役的政治关 系起了变革的作用。以前一直攻不破的贵 族城堡的石墙抵不住市民的大炮,市民的 子弹射穿了骑士的盔甲,贵族的统治跟身 穿铠甲的贵族骑兵同归于尽了。随着资本 主义的发展,新的精锐的火炮在欧洲的工 厂中制造出来,装备着威力强大的舰队,扬 帆出航,去征服新的殖民地。因此,马克思 认为,火药的发明大大推进了历史发展进 程。火药火器的传播运用对冲破欧洲中世 纪“黑暗时代”至关重要,它是文艺复兴的 重要支柱之一。

燃烧性火器出现

燃烧性火器出现得最早,其主要性能是燃烧敌人的各种军用物资,并兼有烟幕、毒气、 障碍、杀伤等作用。这类火器名目繁多,据专家考证约有数十种,最初是借外力发射,用 烧红的烙锥点火,后来演进为借助火药本身的反向动力推出,并用引信发火。燃烧性火器 主要器种是火箭,其次是喷筒类。

火箭:用于作战的焰火

早在火药发明之前,中国人就探究将火应用于战争。三国时代的蜀汉建兴七年(229), 诸葛亮率兵攻打陈仓(今陕西宝鸡市东),魏国守将郝昭指挥士兵用“火箭”向架云梯攻 城的蜀军怒射,云梯燃烧,蜀军受挫。这种“火箭”实则是绑缚燃烧物的箭弩,点燃后靠 弩弓放射出去,充其量只是具备燃烧功能的冷兵器。能称作火器的火箭,出现在唐末五代 时期。那时天下大乱,兵烽四起,许多原先寄食豪门贵族的方士流离失所,一些人投身军旅,逐渐将火药配方运山,必 示意图用到军事实践,相继出现了一系列火药武器。这种火箭也是将燃烧物绑缚在箭杆上,不同之处在于,其 加装的是一个火药筒,火药筒后部有引火绳,火药 燃烧产生气体,借助气体后喷的反作用力,使箭飞 得更远。

后来人们将它与弓弩分离,制成完全依靠火 药燃烧反向推动的火箭。在975年,宋与南唐作战 中,1126年汴京防守战中都使用过这种箭。不断 改良的火箭在许多重要战役中大显神威。宋神宗元 丰六年(1083)宋军抗击西夏的兰州战役,宋高宗 绍兴三H年(1161)宋军李宝袭击山东胶州湾陈 家岛金水军根据地的战役,都大量使用了火箭。

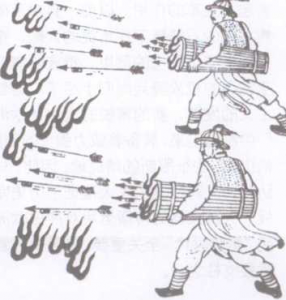

经过不断探索,人们又制作出了多头火箭,一次发射多支到几十支火箭。有一种火器 叫“一窝蜂”,就是把32支火箭装在一个大筒里,把它们的引火线联结在一起,将总火线 点燃后,把32支火箭同时发射出去,威力很大。明代著作中记录了一种称为“飞龙出水” 的多节火箭。用毛竹五尺,去节刮薄,两头装有木雕的龙头尾,龙口向上,龙腹内装有数 支火箭,龙头下面左右各装一个半斤重的火箭筒,龙尾两侧也安装两个火箭筒。看上去就 像一身生四翼的飞龙。将4个火箭筒的引信汇总一起,并与龙腹内的火箭引信相连。水战 时,可离水面三四尺点燃引信,飞龙便腾空飞去,可在水面上飞行1 500米远。当4支火 箭燃烧将尽时,通过引信点燃龙腹内的火箭,这时从龙口中喷射出数支火箭,继续向前, 直达目标,致使敌船燃火焚毁。

元军西征使用了大量火器。1220年元军攻击尼沙城时,修筑了一座高炮台,使用20 门弩炮对城内连续轰击了 15天,发射了大量火箭、毒火罐、火炮弹。1258年,蒙古兵围 攻黑衣大食的都城巴格达时,使用过铁火炮或叫震天雷,阿拉伯人叫“铁瓶”。蒙古军西 征的同时,将随身携带火器及 其制造技术,经被俘投降者之 手一并传给了阿拉伯人。据阿 拉伯文兵书记载,当时传人阿 拉伯国家的火器有两种,一种 叫“契丹火枪”,一种叫“契丹 火箭”。到14世纪初,阿拉伯人 把这两种火器发展成为两种 “马达发”(阿拉伯语“火器”)。

一种是用一根短筒,内装火药,

筒口安置石球,点燃引线后,火 药发作,石球射出以击人。另一种是用一根长筒,内装火药和铁球,然后再装上一支箭, 临阵点燃线后,火药发作,冲击铁球,同时将箭推出。很明显,这两种火器与我国南宋时 的“火筒”和“突火枪”类似。 ^

火箭作为一种重要的燃烧性火器,其最大特点是可远距离施放,烧伤敌人。这类火箭 是现代火箭的鼻祖,因为两者发射原理完全一样。

火篛——东八金的重要装备

宋人抗金使用燃烧性火器的情况很多。例如,高 宗建炎四年(n3〇),金兵攻打陕州(今河南陕县),守将 李彦仙使用金汁炮、火药炮等抵御,杀伤敌人甚多。宁 宗嘉定十四年(1221),金兵攻薪州(今湖北蕲春),守将 越诚之等率部坚守25天,动用火器弩火箭7 000支、 弓火箭10 〇〇〇支、蒺藜火炮3 000只、皮火炮20 000 只,重创敌方。

喷筒:不仅发火而且放毒

现代战争中,火焰喷射器的威力有目共睹。它的先祖是中国古人发明的一种名为猛火 油柜的火器。这个物件四足伏地,顶着一个方形的大铜柜,上面竖四根卷筒,首大尾细。 尾部开一个黍粒大小的小孔,首部为直径半寸的圆口,柜旁开一窍。卷筒是注油口,上面 有盖。四根卷筒又杠一根横筒,筒内有拶丝杖,杖首缠半寸厚的散麻,前后束两个铜箍固 定。这里的散麻起活塞作用,发射时,人在筒后用力抽动拶丝杖,压缩空气,将柜中的石 油从尾部小孔喷出。那时人们称石油为“猛火油”,因此得名。油柜上有贮火药的火楼, 临放时,用烧红的烙锥点燃火药,石油喷出后,经过药楼,燃成烈焰,喷向敌人。这种猛火油柜形体笨重,只能用于守城战斗或水战。为便于携带野战,明朝创制了 喷筒类火器,不仅可以燃烧,还能喷毒气放烟雾。

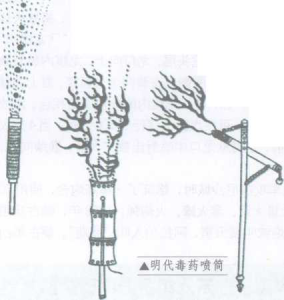

有一种名为毒龙喷火神筒的喷筒,可以高射,专 门用于攻城。筒体为竹子制成,长约一米,装上毒火药 和烂火药,悬挂在高竿上。进攻时对准敌城墙垛口, 顺风燃放,喷射火焰毒烟,使守城敌人中毒 昏迷。钻穴飞砂神雾筒是用毛竹做筒,安 装坚木柄,筒内装入含砂的火药。顺风 燃放,可远至10余里,致使敌兵昏迷,然 后乘机攻击。

明代军中装备很多喷筒式火器,这 种火器制作简便,将毒药配火药装人竹 筒纸筒内,筒下安装长竹竿或木柄,就 可以手持放,体轻实用,很受兵士欢迎。 明代兵书中记载的喷筒火器就有10余 种。喷筒类火器主要用于燃放火焰、毒烟及砂砾等,以致敌军中毒昏迷,或受烟幕遮障, 或飞砂伤及双目等等。

希腊火:欧洲最早的火器

在公元7世纪,拜占庭人就在与阿拉伯人的海战中,使用了一种叫做希腊火的液体燃 烧剂。据称它在668年由一名为佳利尼科斯的叙利亚工匠带往君士坦丁堡。这种燃烧剂平 时封装在木桶里,使用时用手摇泵通过一根管子将之喷向敌战船,遇空气便自燃,它可以 在水面飘浮燃烧,并且容易附着在敌船或者落水士兵的身上。阿拉伯人的木质战舰舰队遭 到毁灭性的打击,其进攻君士坦丁堡的计划也告失败。

希腊火只是阿拉伯人对这种恐怖武器的称呼,拜占庭人自己则称之为“海洋之火”、“液体火焰”等。对于希腊火的配方和制作方法,后世知之 甚少,原因在于拜占庭皇室的严密的保密措施。为了保住自己的致命武器,拜占庭研 制和生产希腊火都在皇宫 深处进行。希腊火的成分 之中含有一定量的磷化 钙,遇水、潮湿空气、酸类能分解,放出剧毒而有自燃危险的磷化氢气体,在潮湿状态下能够自燃。还有一种观点 认为,其由轻质石油为主体,在混人一定 比例的硫黄、沥青、松香、树脂等易燃物质,通过加热熔为燃烧性能极佳的液体。

678年,阿拉伯哈里发穆阿维叶一世对拜占庭帝国发动了陆地和海上的联合进攻, 在陆战受阻后,便集中海上力量,攻占了马尔马拉海东南沿海的基兹科斯,作为发动大规 模海上进攻的基地。6月25日,阿拉伯舰队向君士坦丁堡发动总攻。拜占庭海军出动装有 希腊火的小船,对载有攻城器械和士兵的阿拉伯军舰展开了火攻。阿拉伯舰队总指挥法达 拉斯命令舰队撤离,但已有大约2/3的船只被焚毁。

为了躲避拜占庭海军的反围攻,穆阿维叶命令剩余的阿拉伯船只向南撤退。拜占庭海 军乘胜进攻,在西莱夫基亚附近再次动用希腊火,使阿拉伯海军几乎全军覆没。

717年夏季,阿拉伯人兵分两路,再度攻打拜占庭。采取封锁的战术,企图把君士坦 丁堡变为一座死城。9月1日,阿拉伯人的一支舰队企图封锁金角湾,拜占庭皇帝利奥三 世立即命令舰队出战,使用希腊火烧毁了 20艘阿拉伯战舰,其余的军舰则均被俘获。此 后,因惧怕希腊火的攻击,阿拉伯舰队再也不敢突入金角湾,坐视拜占庭运粮船向君士坦 丁堡运去补给。718年春天,利奥三世在得到了准确情报之后,伺机出兵,使用希腊火摧 毁了阿拉伯舰队。在这次围城战中,阿拉伯军队一共使用了 2 560艘船只,回到叙利亚 和亚历山大港的却只剩下5艘。

希腊火的秘密最终因一名拜占庭的叛将泄露,被阿拉伯人掌握。在应对十字军的战争 期间,阿拉伯人曾多次使用希腊火回击西欧人。

▼希腊火喷火兵

爆炸性火器发明

爆炸性火器起源于中国北宋时期,在火药不 断改进的基础上产生。与燃烧性火器相比,爆炸 性火器有更大的杀伤力。可将火药装入纸制、竹 制、陶制、铁制的弹体内,点燃引信,引爆炸药, 炸伤炸死敌军人马及摧毁敌人防御设施。其使用 范围从地面扩展到地下和水下。爆炸性火器依其 性能和应用范围,主要有炸弹、地雷和水雷三类。

▲明代石雷

炸弹:制作简单威力强大

冷兵器时代的炸弹与现代意义上的炸弹不同,但原理相似。北宋时期,人们用竹蔑编 制成球形,外面糊上粘过泥土的纸张,里面装上火药和瓷片,施放时发出霹雳般的震响, 因此取名“霹雳火球”。它的主要功能是燃烧,崩射出的碎瓷片也可以以击伤敌人。后来 在此基础上又出现了“霹雳炮”,用纸筒做炮管,内装石灰和硫黄等物。燃放时,弹体先 射向空中,再降落水中,硫黄和石灰见水便会膨胀发火,跳出水面,纸筒随即炸裂,石灰 烟雾四散,可迷障敌人,伤及双目。1126年,金国军队围攻汴京,宋将李纲下令施放霹 雳炮,击退了敌军。炸弹是在“霹雳火球”和“霹雳炮”的基础上发展起来的,起源是猎 人狩猎的工具。金世宗时,阳曲(今山西太原)有个猎手,专门以捕捉狐狸为业。他制造 了一种陶质的“火罐炮”,下粗上细,罐内装入火药,在细口上装引信。捕狐时点燃引信, 火罐爆炸,所发出的猛烈响声,惊得狐狸慌忙乱跑,都逃进预先设置的网里。

大约在13世纪初,金人学会了制造火器, 并发明了铁制炸弹,金人称为“震天雷”,宋人 叫它“铁火炮”。这种炸弹用抛石机发射,弹 壳用生铁铸成,有罐子形、葫芦形、圆体形、 合碗形四种。投掷或发射出去,爆炸声如雷 灌耳,可钻透铁甲,杀伤力相当大。1221年, 金兵攻蕲州时,曾用震天雷轰击, 给宋军以重创。1232年,蒙 古兵进攻开封,在攻城器 械掩护下挖掘城墙,城上 守军开始用矢石反击,毫 无作用。守军遂用一只“震 天雷”沿城墙用铁索吊下,发 A明代陶雷 火后,“其声如雷,闻百里外”。城下攻城掘墙的蒙石兵连被炸成碎片。

1277年,蒙古人阿里海牙攻广西,宋将马暨率兵守桂林,三个月后桂林陷落,马暨 的部将、一位姓娄的铃辖(官职名)率领250人退守月城,蒙古兵合围月城十余日,娄钤 死守不降。这时城内因缺少食物,200多士兵难以继续坚持。娄钤辖便站在城墙上向蒙军 喊话,要求对方送些食物过来,吃饱了好投降。蒙古人信以为真,派人送去几头牛和一些 米,娄钤的部下接过食物,又关紧城门。蒙古人登高瞭望,只见宋兵忙着煮米、宰牛,各 司其事。吃过饭后,宋兵气力鼓足,便吹起号角,擂响军鼓,蒙古兵以为他们要出战,整 甲以待。只见宋兵拥出一门大火炮,本想点燃引信发射,不料瞬间爆炸,声如雷霆,城壁 崩塌。硝烟散去,蒙古兵走近观看,发现宋兵200余人皆被炸死,连守在城外的蒙古兵也 被震死吓死不少。这门炸膛的铁炮,相当于一枚大炸弹,其时炸弹威风之大可见一斑。

明代的炸弹种类增多,燃放方法也大有改进。依炸弹质料不同可分为铁弹、木弹、石 弹、泥弹等。铁弹有“击贼神机石榴炮”,它类似现代的手榴弹。用生铁铸造,形状像成 熟的大石榴。上端留一孔,内装火药和毒药,将药装满大半,再放入一个酒杯,杯内燃火 种,用铁盖将石榴炮口塞紧。炮外壳涂成白色,上面绘成五彩花草。临敌时,可用手投 掷,以炸敌兵,也可放置路旁,待敌人拾取后,动摇火种,立 即引爆弹体,炸死敌人。

明朝嘉靖年间,曾铣镇守 陕西时,发明了慢炮,类似现 代的定时炸弹。这种炮的形状 像个圆斗,外面涂五彩花纹,就像一个玩具,内装火药和发 火装置,点燃后,三四小时自 动爆炸。将慢炮放置路旁,敌 人以为玩物相互观赏,这时突 然爆炸。

▲“火龙出水”火箭模型

清朝咸丰初年,大学士赛尚阿赴广西、湖南一带,参与镇压太平天国春官正丞相胡以晃的部队。赛尚阿招胡以晃弟弟胡以旸到军营,让他三番四 次写信去劝诱其兄叛变。胡以晃大怒,把来信奏呈天王洪秀全,并回信痛斥其弟。赛尚阿 让兵工专家特制了一个木匣,里面装上炸弹,假称有封信在里面,让胡以旸回去把信送给 他哥哥。这种炸弹称为“手捧雷”,一启匣立即爆炸,十分灵便。赛尚阿的阴谋没有得逞, 胡以晃最终病故于江西临江。

明清时期还经常使用炸药包、爆破筒等爆破器材,用来摧毁敌方的城堡等防御‘工事。 1642年,李自成攻打开封时,大顺军在开封城东北角挖掘了长1〇丈宽1丈多的大穴道, 里面装满火药,放入三四条4丈多长的引信,然后引火爆破,崩塌城墙。1644年,另一农 民起义军领袖张献忠挺进四川,曾用类似办法攻克重庆。张献忠随后进攻成都,面对坚厚 城墙和三万守军,起义军几次强攻均被击退。张献忠命令部队砍伐数丈高的大树,剖开树干,掏空树心,装满炸药,将两半树千 合拢,用绸布缠紧,外面糊上泥浆,然 后把大树树起立靠近城楼引爆。这大 概是当时最大的爆破筒了。

明朝还使用一种水上爆破艇,名叫子 母舟。母船前端r满火药和纵火器具,子 船藏在其腹中。当与敌船靠帮时’母船 发火与敌船共焚,爆破手乘子船返回。后 来又驗为二船合一的联环舟,前半部 船舱盛火器,后半部用于人员逃生。

浏览3,624次